Fundi-Debatte

Christlicher Fundamentalismus im Fokus: Theologische Beiträge, Perspektiven und Analysen

Copyright Thomas Plaßmann

Die Beiträge der Werkstattgespräche Theologie widmen sich dem Themenfeld des christlichen Fundamentalismus aus unterschiedlichen theologischen Perspektiven. Die Diskussionen beginnen jeweils mit liberal-progressiven Zugängen und führen bis zu bibeltreu-konservativen Positionen. Die dargestellten Sichtweisen spiegeln dabei nicht zwangsläufig unsere eigene theologische Haltung wider. > Literaturverzeichnis

"In der Öffentlichkeit redet man vom Fundamentalismus erst seit etwa Ende der siebziger Jahre. … Ursprünglich wurde der Begriff »Fundamentalismus« im bejahenden Sinne von Leuten verwandt, die sich selber Fundamentalisten nannten. Sie prägten das Wort im Jahre 1910 in den USA, um damit ihre eigene Form von christlicher Gläubigkeit zu kennzeichnen.

Der polemische Gebrauch des Wortes »Fundamentalismus« wiederum hatte ursprünglich nichts mit dem zu tun, was man heute unter »Fundamentalismus« versteht; er bezog sich nicht auf die beiden Bereiche, in denen man ihn heute meist ansiedelt: auf Religion und Politik, sondern auf die Wissenschaftstheorie und geht auf Hans Albert zurück, einen Vertreter der philosophischen Schule des Kritischen Rationalismus.

Albert verstand unter Fundamentalisten Philosophen, die seinen radikalen Skeptizismus in Bezug auf endgültige Wahrheitserkenntnis nicht teilten und die im Gegensatz zu ihm behaupteten, es dürfe für jeden Erkenntnisbereich nur eine wahre Theorie geben.

Inzwischen hat sich das negative Vorzeichen für das Wort »Fundamentalismus« weitgehend durchgesetzt. Heute benutzt man den Begriff hauptsächlich als (aggressiv oder ironisch gehandhabte) geistige Keule, die man seinen Gegnern um die Ohren schlägt, entweder um sie wegen ihrer vermeintlichen Rückständigkeit lächerlich zu machen oder um ihre angebliche Gefährlichkeit zu kennzeichnen.

Dabei operiert man oftmals mit bloßen äußerlichen Analogien. Auf diese Weise ist zum Beispiel der Begriff »islamischer Fundamentalismus« in die Welt gesetzt worden, wobei man von gewissen angeblichen Gemeinsamkeiten zum amerikanischen Fundamentalismus ausging, obwohl dem sorgfältigen Beobachter eher die Unterschiede ins Auge springen. …

Angesichts der Tatsache, dass man inzwischen bereits vom christlichen, islamischen, zionistischen, hinduistischen, marxistischen, ökologischen und nationalistischen Fundamentalismus spricht, wobei sich diese Aufzählung ohne Schwierigkeit noch weiter vervollständigen ließe, fragte auch er [Thomas Meyer, Politikwissenschaftler] sich, ob diese verschiedenartigen Richtungen mit völlig unterschiedlichen Lebensformen, Zielsetzungen und inneren Gewissheiten, »Junge und Alte, Bauern, verelendete Slumbewohner, Intellektuelle und prosperierende Bürgerkinder, die nichts zu verbinden scheint als die äußere Zeit ihres Lebens, Gebildete und Ungebildete in den entlegensten Orten der Erde«, wirklich ein gemeinsames Fundament besitzen, das es rechtfertigt, auf sie alle den einen Oberbegriff »Fundamentalismus« anzuwenden.

Dass Meyer dennoch an der These von einer inneren Gemeinsamkeit aller Fundamentalisten festhält, hängt damit zusammen, dass er hinter allen diesen unterschiedlichen Formen dennoch eine sie verbindende Grundlage zu sehen meinte: einen antiaufklärerischen Impuls im Sinne eines Antimodernismus.

Tatsächlich spielt dieser bei der Entstehung des Fundamentalismus eine wesentliche Rolle, ja er ist sogar ein Angelpunkt des Problems. Aber er geht darin nicht auf. Auch Gandhi war zum Beispiel ein Antimodernist, ohne dass man ihn deswegen als Fundamentalisten bezeichnen könnte. …

Daher ist es präziser zu sagen, Fundamentalismus ist nicht nur Kampf gegen die Moderne, sondern zugleich eines ihrer typischen Gesichter: Beide stehen sich durch die Entwurzelung ihrer Vertreter und durch deren Verdrängung ihrer Zweifel und durch ihre Hilflosigkeit gegenüber scheinbar unlösbaren Problemen sehr viel näher, als das die einen und die anderen wahrhaben wollen."

Dr. Werner Huth, Facharzt für Psychiatrie u. Neurologie, Psychoanalytiker, 1973-1991 Lehrbeauftragter an der Münchner Hochschule für Philosophie.

Huth, W. (1995). Flucht in die Gewissheit: Fundamentalismus und Moderne (S. 26–27, 33–34). Claudius-Verlag.

"Der Begriff Fundamentalismus diente ursprünglich als Selbstbezeichnung einer Bewegung, die sich in den 70er Jahren des 19. Jh. als Zusammenschluss prot.-konservativer Gruppen in den USA formierte und sich 1919 zur »World’s Christian Fundamentals Association« vereinigte.

Von Fundamentalismus ist schriftlich zum ersten Mal die Rede im Titel einer Schriftenreihe, die von 1909-1915 in den USA unter dem Titel »The Fundamentals - A Testimony to the Truth« erschien.

Unter Berufung auf die Verbalinspiration und absolute Irrtumslosigkeit der Hl. Schrift verstanden sich diese nordamerikanischen-protestantische Fundamentalisten als offensive Gegenbewegung zu Liberalismus und Modernisierung, die auch die prot.-christliche Welt ergriffen hatten. … Seine Lehren, »die fünf Fundamente«

Irrtumslosigkeit der Bibel, -

Jungfrauengeburt, Gottheit Jesu Christi,

stellvertretendes Sühneopfer und

leibliche Auferstehung und

Wiederkunft Christi [Parusie],

werden - insbesondere, weil sie biblischen Vorstellungs- und Darstellungsformen wörtlich entsprechen - aus der traditionellen Lehrbildung herausgegriffen, ohne dass der theologische Zusammenhang beachtet wird …

Eine genaue Beschreibung des Fundamentalismus in den prot. Kirchen wird dadurch erschwert, dass die Zuordnungen dabei durcheinandergehen. Häufig wird »fundamentalistisch« mit den Bezeichnungen »evangelikal«, »pietistisch«, »biblizistisch«, »bibeltreu« oder »konservativ« gleichgesetzt. Wenigstens eine grobe Abgrenzung wäre hier vonnöten.

Unbestreitbar gibt es zw. Fundamentalisten, Evangelikalen und Pietisten einige Gemeinsamkeiten: v.a. die grundlegende Bedeutung der Schrift und die persönliche Frömmigkeit.

Gemeinsam ist allen drei Gruppierungen bis heute der Kampf gegen liberale theologischen Strömungen. Hier spielt bes. die Auseinandersetzung mit der seit der Aufklärung in der protestantischen Theologie vorherrschenden historisch-kritische Exegese eine entscheidende Rolle:

Es wird die buchstäbliche Irrtumslosigkeit der Schrift behauptet (Verbalinspiration), mit Ausnahme der Textkritik die wissenschaftlichen Methoden der Auslegung der Schrift verworfen, die Forderung nach Hermeneutik im Umgang mit einem geschichtlichen Text verneint.

Das wohl bekannteste Ergebnis dieses fundamentalistischen Schriftlesens ist der sogenannte »Kreationismus«: das unbedingte und wortwörtliche Festhalten an der biblischen Schöpfungsgeschichte und zugleich das strikte Ablehnen jeder Form einer Theorie der Evolution, sei es im Sinne Ch. R. Darwins oder einer seiner Nachdenker."

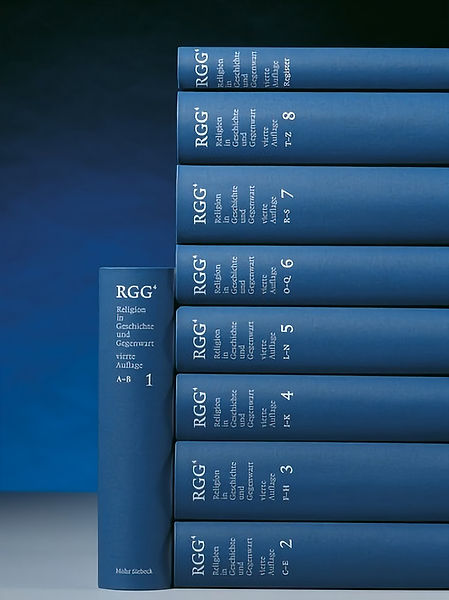

Religion in Geschichte und Gegenwart - RGG 4 | Prof. Dr. Gottfried Küenzlen | PD Dr. Joachim Zehner | Katinka Lutze M.A. | Prof. Dr. Bernhard Dressler.

Küenzlen, G., Zehner, J., Lutze, K., & Dressler, B. (2000). Fundamentalismus. In H. D. Betz, D. S. Browning, B. Janowski, & E. Jüngel (Hrsg.), Religion in Geschichte und Gegenwart: Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft (4. Aufl., Bd. 3, S. 414 ff.). Mohr Siebeck.

Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG 4)

"„Fundamentalismus“ ist eine der großen Herausforderungen der modernen Welt und zugleich einer der am häufigsten missbrauchten Begriffe der Gegenwart.

Ein schillerndes Phänomen, aber alles andere als eine bloße Schimäre. Höchst real in Geist und Motivation rücksichtsloser Kollektive, die im Namen ihrer selbsterkorenen Gewissheiten strafen, unterwerfen, herrschen und töten, nicht selten aber auch von den jeweiligen Benutzern des Begriffs nach Belieben zur vernichtenden Etikettierung missliebiger Ideen, Personen oder Gruppen verwandt.

Der Begriff ist also mit Vorsicht zu genießen. Er klärt oder rüttelt auf, wo er am Platze ist, aber vernebelt und verwirrt, wo er als bloße Diffamierungswaffe eingesetzt wird. Folglich kann er, um Missbrauch zu vermeiden, nicht einfach zu den Akten gelegt werden. ...

Fundamentalismus, im wohlverstandenen Sinne, ist im Grunde ein Paradox. Er will in der modernen Welt mit den Mitteln der modernen Kultur, Wissenschaft, Technologie und Waffenarsenale, sowie Massenorganisation und -kommunikation, die Normen und Orientierungen, die der modernen Kultur und all diesen Errungenschaften zugrunde liegen, radikal aus der Welt schaffen.

Sein Auftreten in den öffentlichen Arenen der Welt lässt sein Hauptkennzeichen deutlich werden. Es handelt sich bei ihm gerade nicht primär um eine religiöse Lebensform, sondern um eine politische Ideologie, die auf die Rechtfertigung eigener Macht und Herrschaft im öffentlichen Raum gerichtet ist.

Der Bezug des Fundamentalismus zur Religion besteht vor allem darin, dass er sich ihrer nach Belieben zur Rechtfertigung seiner Vormachtsansprüche über die Lebenswelt und das Gemeinschaftsleben bedient. ... (S. 7)

Er ist aber, um dieses verbreitete Missverständnis von vornherein zu zerstreuen, keineswegs identisch mit der Rückkehr des Bedürfnisses nach Religion ins private und öffentliche Leben überhaupt, denn dieses kann viele, vor allem auch rechtsstaatlich-demokratische Formen annehmen. Er ist vielmehr eine sehr spezielle Form ins öffentliche Leben gewendeter absoluter Heilsgewissheit. (S. 9)

Tatsächlich hat sich auch gezeigt, dass fundamentalistische Strömungen unter geeigneten Bedingungen in allen Kulturen der Welt entstehen und mächtige politische Energien freisetzen können.

Den protestantischen Fundamentalismus in den USA, den Hindu-Fundamentalismus in Indien, den evangelikalen Fundamentalismus im ehedem katholischen Guatemala, den jüdischen Siedler-Fundamentalismus in Israel, den buddhistischen Fundamentalismus in Sri Lanka, den islamischen Fundamentalismus im Iran oder in Algerien, den konfuzianischen Fundamentalismus in Südasien, den römisch-katholischen Fundamentalismus in Europa und den USA, um mit den maßgeblichsten Fällen die unbegrenzte kulturelle Bandbreite sichtbar zu machen (S. 16)

In der Sache hat es Fundamentalismus seit dem Beginn der kulturellen Modernisierung als deren immanenten Gegenimpuls schon immer gegeben.

Das Wort trat zuerst im Zusammenhang mit einer religiösen Schriftenreihe in Erscheinung, die in den Jahren 1910 bis 1915 in den USA unter dem Titel „The Fundamentals“ erschien. Sie trug den kennzeichnenden Titel „A Testimony to Truth“ - Ein Zeugnis der Wahrheit .

1919 gründeten die protestantischen Christen, die die Reihe herausgegeben hatten, eine weltweit tätige Organisation, die „World's Christian Fundamentals Association“. Damit war die Bezeichnung „Fundamentalismus“ für diese Art christlicher Glaubensüberzeugung geprägt und hat sich zunächst für sie im allgemeinen und im wissenschaftlichen Sprachgebrauch durchgesetzt.

Allmählich wurde sie auch auf andere Ideologien und Bewegungen zunächst im Katholizismus und dann in anderen Kulturbereichen bezogen, wenn sie die charakteristischen Merkmale teilten. (S. 17)

Dieses Gründungsdokument des modernen protestantischen Fundamentalismus war vor allem gegen die historisch-kritische Bibelauslegung gerichtet, die sich seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa und Amerika ausbreitete." (S. 18)

Prof. Dr. Thomas Meyer, Prof. em. für Politikwissenschaft, Technische Universität Dortmund.

Meyer, T. (2011, Juli 15). Was ist Fundamentalismus? Eine Einführung (S. 7, 9, 16–18). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Julian Nida-Rümelin. Thomas Meyer. Gert Heidenreich. Frankfurter Buchmesse (Oktober 2009)

"Soweit man von einer fundamentalistischen Theologie sprechen kann, handelt es sich in den Grundzügen um die Behauptung reformatorischer Tradition in ihrer altprotestantischorthodoxen Gestalt.

Dabei treten allerdings in weiten Bereichen vor allem des angelsächsischen Fundamentalismus die innerprotestantischen konfessionellen Unterscheidungen zurück; soweit der Fundamentalismus von der Erweckungsbewegung her bestimmt ist, hat er keinen betont konfessionalistischen Charakter, verhält sich allerdings der ökumenischen Bewegung gegenüber ablehnend.

Alles Gewicht fällt auf einige Brennpunkte, die als elementare Glaubenswahrheiten verstanden werden und in deren unbedingter Bejahung der Prüfstein echten Glaubens gesehen wird. Die fundamentalistische Bewegung hat eine Reihe von Erklärungen hervorgebracht, in denen solche „Essentials“ aufgezählt werden, an ihrer Spitze das sog. Niagara Creed von 1878, eine ziemlich ausführliche bekenntnisartige Formulierung, in der die Niagara Conference (USA) sich über ihre Basis verständigte (abgedruckt bei Sandeen im Appendix).

Solche Erklärungen stimmen nicht in allen Einzelheiten überein (das Niagara Creed z. B. enthält einen eschatologischen Artikel mit einer chiliastischen Färbung, die nicht zum Allgemeingut des Fundamentalismus gehört). … Gemeinsam ist aber die Nennung etwa folgender unabdingbarer Glaubenswahrheiten:

die Trinität; die wahre Gottheit Jesu Christi; seine jungfräuliche Geburt;

die Versöhnung durch sein Blut;

seine leibliche Auferstehung;

seine ebenso leibhaftig zu erwartende Wiederkunft auf diese Erde zum Gericht"

Theologische Realenzyklopädie (TRE) | Prof. Dr. Wilfried Joest, 1956-1981 Prof. für Systematische Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Joest, W. (1983, Oktober). Fundamentalismus. 3. Zur Theologie. In Theologische Realenzyklopädie TRE (Band 11, S. 732 ff.). Berlin, New York: Walter de Gruyter. TRE Online, 2010.

Theologische Realenzyklopädie (TRE)

"Um von Fundamentalismus im engeren Sinn des Wortes sprechen zu können, reicht das Motiv der Verbalinspiriertheit und Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift als Definitionskriterium noch nicht aus.

Es müssen weitere Motive hinzukommen: die konservative politische Gesinnung und der Wille, religiös begründete Überzeugungen auch politisch durchsetzen zu wollen, also die Verbindung von Politik und Religion.

Der christliche Fundamentalismus in diesem engeren Sinn ist in Europa kein politisch einflussreicher Faktor. Hier stellen sich fundamentalistische Strömungen in ihren protestantischen oder katholischen Spielarten vor allem als kirchenpolitische, seelsorgerliche und ökumenische Herausforderung dar. …

Der Bibelfundamentalismus meint dem Streit um die rechte Auslegung der Bibel entfliehen zu können, indem er die Bibel gleichsam ins Credo mit aufnimmt und sagt: „Wir glauben an die Bibel als das von Gott gegebene ,irrtumslose' und unfehlbare' Wort Gottes." …

Die Bibel wird missverstanden, wenn ihr Charakter als Glaubenszeugnis verleugnet wird. In ihr lässt sich kein Vorrat unfehlbarer Fakten finden: zur Welterschaffung, zum Endzeitablauf, zur Strategie, Krankheiten schnell und wirksam zu heilen.

Fundamentalistische Strömungen verleugnen christliche Freiheit und sind von der Angst bestimmt, das Fundament christlicher Glaubensgewissheit könnte durch die Offenheit gegenüber moderner Wissenschaft und die Einsicht in die Geschichtlichkeit der christlichen Wahrheitsgewissheit ins Wanken geraten

Man kann sich bemühen, den Fundamentalismus als Antwortversuch auf die Vergewisserungssehnsucht des Menschen in komplexen, unübersichtlichen Lebenskontexten zu verstehen. Dieser Versuch ist jedoch erfolglos. Glaubensgewissheit ist ein unverdientes Geschenk und menschlicher Verfügung entzogen."

Dr. Reinhard Hempelmann, seit 2003 Lehrbeauftragter Theologische Fakultät d. Uni Leipzig, 1999-2019 Leiter der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen EZW, Berlin.

Hempelmann, R. (2011, Oktober). Neue christliche Religiosität – Protestantischer Fundamentalismus. In R. Hempelmann u. a. (Hrsg.), Quellentexte zur neuen Religiosität (EZW-Texte 215, S. 88–90). Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen.

Dr. Reinhard Hempelmann (2012)

"Religionen können Gewalt hervorrufen und legitimieren. Und sie können vor Gewalt warnen. Dazu sind alle Religionen in der Lage. Dazu ist der Islam in der Lage, aber das Christentum auch. Der große Bernhard von Clairvaux hat im zwölften Jahrhundert zu Kreuzzügen aufgerufen, und er hat seine Gefolgsleute angestachelt mit der Parole: Gott will es! Das hat es auch bei bedeutenden Christen gegeben.

Nur, eines muss ich sagen: Wir haben unsere Lektion gelernt. Die furchtbaren Gewaltausbrüche im Mittelalter haben dazu geführt, dass wir gesagt haben, Gewalt und Religion gehen nicht zusammen, und da kam es in unserem Land am Ende zur Trennung von Staat und Kirche, damit die Kirchen nicht mehr die staatliche Gewalt zur Durchsetzung ihrer Interessen nutzen können. Die Lektion haben wir gelernt.

Das ist in islamischen Ländern anders. Eine christliche Republik Deutschland wäre undenkbar. Eine islamische Republik Iran gibt es aber! Da sind die Entwicklungen sehr unterschiedlich verlaufen.

Da, wo ein Glaube fundamentalistisch verstanden und gelebt wird, hat er eine Tendenz zur Gewalt, Weil es in allen heiligen Büchern, auch in der Bibel, Passagen gibt, die Gewalt legitimieren. Und die werden von Fundamentalisten als Selbstermächtigung genutzt, um andere mit Gewalt zu überziehen."

Dr. h.c. Nikolaus Schneider, 2010-2014 Ratsvorsitzender der EKD, 2003-2013 Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland.

Schneider, N. (2010, Oktober 17). „Tacheles“ - die Talkshow der evangelischen Kirche: Marktkirche Hannover, Streit über Religion und Gewalt: Von Diskriminierung und Fundamentalismus. Phoenix. Abgerufen 2010, von tacheles.tv/streit-um-religion-und-gewalt.php

"Fundamentalismus ist keine wertfreie Beschreibung. Wer Fundamentalismus sagt, möchte die Alarmanlagen seiner Hörer anschlagen lassen.

Natürlich kann man sagen, dass Idealtypen wie fundamentalistisch, modern oder postmodern in der soziologischen Betrachtung neutral verwendet werden, nicht abwertend oder verurteilend, sondern beobachtend und beschreibend. Aber die Schwierigkeit ist offenkundig: Es ist eine typisch moderne Herangehensweise, wissenschaftliches Denken als einen eigenen Weltzugang zu verstehen, bei dem man seine Wörter so verwendet, wie man sie definiert hat.

In der Lebenswelt der meisten Menschen sind diese Begriffe jedoch keineswegs neutral. Prämodern klingt nach überholt und verstaubt, fundamentalistisch nach böse und gefährlich. Die öffentlichen Warnungen vor dem Fundamentalismus funktionieren nicht selten nach derselben Logik, die man „dem Fundamentalismus“ eigentlich vorwirft: hier die moderne, aufgeklärte, fortschrittliche Weltgemeinschaft – dort die bösen Fundamentalisten, die uns alle ins Unglück stürzen. So aber befördert man genau das Denken, von dem man sich eigentlich abgrenzen möchte. …

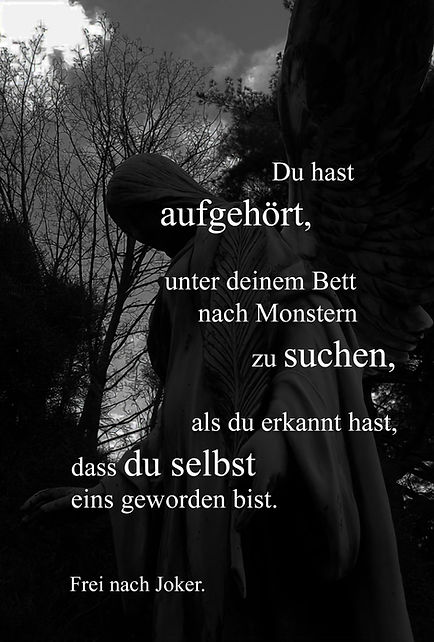

In einer Zeit, in der sich vieles auflöst und alles im Fluss ist, entsteht zwar eine neue Sehnsucht nach beständigen, unveränderlichen Wahrheiten; aber die alten Gewissheiten sind nicht einfach wieder verfügbar.

Attraktiv wird daher nun „jegliches, das eng und fest ist“. Mit seinem Bild des Schattens macht Nietzsche deutlich, wie Fundamentalismus funktioniert: Er ist eine Reaktion auf eine ungeheure Verunsicherungserfahrung. Und nun ist er radikal auf das fixiert, was er ablehnt. Er lebt nicht mehr in der fraglosen Gewissheit altehrwürdiger Tradition, sicher ist er sich vor allem in der Wut auf das, was ihn verunsichert hat. Nun lebt er gewissermaßen in permanenter Absetzung von seinem Gegner.

Nichts ist für die Sehnsucht nach der großen Freiheit beflügelnder als die Beschäftigung mit den Ketten ehemaliger Gefangenschaft. Nichts ist für das Streben nach Sicherheit und Halt so bestärkend wie der angstvolle Blick auf die Mächte der Auflösung. Jeder Radikalismus lebt von der intensiven Beschäftigung mit seinem Gegenbild. Anfällig kann man dafür an allen Seiten des Spektrums werden: im radikalen Kampf gegen links wie gegen rechts, gegen Liberalität wie gegen Fundamentalismus. Je mehr sich eine Strömung durch die allgemeine Entwicklung der Gesellschaft an den Rand gedrückt fühlt, desto anfälliger wird sie für eine solche Radikalisierung. …

Sehr häufig führen sämtliche Versuche, fundamentalistisch denkende Menschen auszugrenzen oder lächerlich zu machen, nur dazu, dass sie sich untereinander umso enger und entschiedener zusammenschließen und in ihrem Ausschluss einen Beleg, ja einen Beweis für das Recht ihrer kritischen Sicht auf die Außenwelt sehen. …

Fundamentalismus und Relativismus sind Versuchungen, denen man auch nicht in Form ihrer Bekämpfung erliegen darf. Die Extreme stabilisieren sich gegenseitig, vor allem durch den Blick auf ihr jeweiliges Gegenbild."

Prof. Dr. Thorsten Dietz, Theologe u. Autor, PD Systematische Theologie Philipps-Universität Marburg, seit 2022 Erwachsenenbildung: Fokus Theologie - Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz, Zürich. Hauptreferent bei Worthaus, 2005-2022 Lehrauftrag Ev. Hochschule Tabor.

Dietz, T. (2018, Mai 17). Weiterglauben: Warum man einen großen Gott nicht klein denken kann (1. Aufl.). Brendow.

"Fundamentalismus-Bashing, wie es inzwischen in Gesellschaft und Kirche üblich geworden ist … hilft nicht weiter. Ohnehin ist ja klar, dass Fundamentalisten immer nur die anderen sind."

Prof. Dr. Heinzpeter Hempelmann, Autor u. Professor für Systematische Theologie u. Religionsphilosophie an der Internationalen Hochschule Liebenzell u. Evangelischen Hochschule Tabor, 2014–2020 Oberkirchenrat württembergische Landeskirche.

Hempelmann, H. (2015, Juni 1). Warum der Bibelfundamentalismus gefährlich ist? heinzpeter-hempelmann.de. Abgerufen am 5. September 2024, von heinzpeter-hempelmann.de/wp-content/uploads/2015/06/kitavotum.pdf, S. 1.

"Der Zusammenhang zwischen neuem Atheismus und Dekonversion gehört zu den überraschenden Ergebnissen ... der Online-Befragung als auch in den Interviews ... Dabei haben wir in der Auswertung unterschieden zwischen Menschen, die einen offensiv bis aggressiven Atheismus vertreten, und denen, die durch den neuen Atheismus ihre Abkehr vom Glauben besser begründen konnten, aber keine „Aktivisten“ wurden.

„Aktivisten“ sind vor allem in Internetforen anzutreffen und vertreten ihren Nichtglauben auf oftmals unangemessene Art und Weise, indem sie gläubige Menschen beschimpfen und beleidigen. Sie sind Fundamentalisten und lassen Diskussion und Vielfalt im Nichtglauben ebenso wenig zu, wie es manchen fundamentalistischen Christen vorgeworfen wird."

Prof. Dr. Tobias Faix, seit 2015 Professor für Praktische Theologie - CVJM-Hochschule in Kassel.

Pfarrer Dr. Martin Hoffmann, Lehrtätigkeit für Mission/Eine Welt (Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern) in Costa Rica.

Prof. Dr. Tobias Künkler, seit 2015 Professor für Interdisziplinäre Grundlagen der Sozialen Arbeit an der CVJM-Hochschule in Kassel.

Faix, T., Hofmann, M., & Künkler, T. (2014, November 20). Warum ich nicht mehr glaube: Wenn junge Erwachsene den Glauben verlieren (3. E-Book-Auflage, 2015, S. 187 f.). SCM R. Brockhaus.

"Die Welt scheint aus den Fugen. Unsere Debatten sind hitziger geworden, unsere Ängste greifbarer. Viele sind gereizt, empört, erschöpft – oder alles auf einmal. Vor allem junge Menschen verlieren den Glauben an eine positive Zukunft. Etwas gerät ins Rutschen, den Satz liest man oft, aber er stimmt nicht: Alles rutscht seit langer Zeit.

Wir sind umzingelt von Krisen, überall Endzeitstimmung, nirgendwo ein Grund, der trägt. Die Menschen suchen Orientierung, etwas, woran sie sich festhalten können, aber da ist nichts, alles wandelt sich immer rascher.

Und eigentlich bräuchten wir eine Pause oder jemanden, der uns in den Arm nimmt, aber alles, was wir kriegen, ist schnelleres Internet."

Tobias Haberl, Buchautor, seit 2005 Redakteur der Süddeutschen Zeitung, hat Literaturwissenschaften in Würzburg und Großbritannien studiert.

Haberl, T. (2024, Oktober 2). Unter Heiden: Warum ich trotzdem Christ bleibe (1. Aufl., S. 15 f.). btb Verlag.

"Das Leben, das wir leben, ist überreizt – wir spüren so viel, dass wir gar nichts mehr spüren. Also suchen wir nach einem Gefühl – wir suchen in der Politik, in der Art, wie wir unseren Alltag gestalten, endlich, endlich wieder nach etwas, das wir spüren können … wie die hungrigsten Meerschweinchen überhaupt. Auch du und ich können uns da nicht rausnehmen."

Thilo Mischke, Journalist, Autor und Fernsehmoderator (ProSieben).

Mischke, Thilo (2024, Oktober 31). Über das Grauen der Welt, radikale Christen und Wunder [Interview mit Matze Hielscher]. Hotel Matze. Abgerufen am 31. Oktober 2024 von youtube.com/watch?v=ELDv3DZvr6g (Minute 41:06 bis 41:46).

"Die Meinungen sind geteilt wie das Meer von Mose

Unser Standpunkt bleibt wie 'ne Schwernarkose …

Radikale jugendliche Christen mit Extremismuspotential

Und die Polizei ermittelt wegen Fundamentalismus, uns doch scheißegal …

Wir sind frei"

O’Bros, christliches Rap-Duo, Brüder Oberschelp, Maximilian (Zahnarzt) u. Alexander (Betriebswirt). Album To Be Honest erreichte 2025 Platz 1 der deutschen Albumcharts.

O’Bros. (2020, April 6). Jc-Lifestyle (Zkore Remix) [Lied]. Produziert von ZKore & O’Bros. Auf Exodus – Club Remixes [EP]. O’Bros.

"Die Experten Fritz [PD Dr. theol. Martin Fritz, wissenschaftlicher Referent bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen EZW, Einrichtung d. Evangelischen Kirche in Deutschland EKD] und Freudenberg [PD Dr. Maren Freudenberg, Religionssoziologin, Ruhr-Universität Bochum] warnen vor dem Einfluss … religiöser Fußball-Influencer.

Fritz betont: in Deutschland herrsche zwar Religionsfreiheit, prinzipiell dürfe jeder für die eigene Religion werben. Die genannten Beispiele sehe er aber kritisch. Und: "Die Werbung bei jungen Menschen ist noch mal problematischer, weil ihnen gar nicht bewusst ist, was für eine Form von Christentum sie da antreffen."

Auch Monro warnt davor, dass junge Menschen hineingezogen werden in evangelikale Organisationen, um ihren Vorbildern nachzueifern. Dass evangelikale Profifußballer öffentlichkeitswirksam ihren Glauben bewerben und auch in Schulen und Vereinen auftreten, findet sie kritikwürdig.

"Ein Profifußballer hat auch immer eine Vorbildfunktion. Und wenn Kinder und Jugendliche sehen, dass ihre Vorbilder immer wieder ihre Weltanschauungen äußern, dann beeinflusst sie das."

Auf Anfrage des ARD-faktenfinder schreibt der DFB: Man verurteile jegliche Form von Diskriminierung, Hass und persönlichen Angriffen - sowohl innerhalb als auch außerhalb der Teams.

"Gleichzeitig respektieren wir die persönlichen Überzeugungen unserer Spieler:innen und setzen uns für einen offenen und respektvollen Dialog ein."

Freudenberg fordert mehr Medienkompetenz und sieht dabei die Schulen und auch die Universitäten in der Pflicht. Fritz sieht die Aufgabe zu mehr Aufklärung insbesondere im Religions- oder Ethik-Unterricht. Lehrer müssten sich dringend über religiöse Influencer kundig machen und mit ihren Schülern darüber ins Gespräch kommen."

Pascal Siggelkow und Christian Saathoff, Redaktion ARD-faktenfinder

Siggelkow, P., & Saathoff, C. (2025, Mai 21). Kontext. Vorwurf der Missionierung: Religiöse Fußball-Influencer für Evangelikale. ARD-faktenfinder. Abgerufen am 26. Mai 2025, von tagesschau.de/faktenfinder/kontext/religioese-fussball-influencer-100.html

"Dass Fußballprofis über ihren Glauben sprechen, ist kein neues Phänomen. Doch wenn Davie Selke nach dem Aufstieg des HSV mit „Jesus is King“-Shirt jubelt oder Dortmund-Profi Felix Nmecha Bibelverse auf Instagram teilt, ruft das inzwischen reflexhafte Debatten hervor…

Natürlich verdienen problematische menschenfeindliche Inhalte kritische Aufmerksamkeit – auch in christlichen Kreisen. Doch wer persönliche Glaubensbekenntnisse von Sportlern pauschal als Instrumentalisierung im Dienst dunkler Mächte darstellt, schießt weit über das Ziel hinaus.

Der erweckte Eindruck: Fußballer, die an Jesus glauben, sind Teil einer Strategie, die bewusst Einfluss auf Schulen, Vereine und Gesellschaft nehmen will. …

Die evangelikale Bewegung ist vielfältig. Sie reicht von konservativ bis progressiv, von nüchtern bis charismatisch. Ihre Mitglieder teilen das Anliegen, Menschen zum Glauben an Jesus Christus einzuladen.

Wer das pauschal mit „Seelenrettungsdruck“ oder politischer Unterwanderung gleichsetzt, erzeugt Misstrauen statt Aufklärung. Denn das eigentliche Problem beginnt nicht beim missionarischen Fußballer. Sondern dort, wo die Gesellschaft glaubt, überzeugte christliche Stimmen nur noch dulden zu können, wenn sie schweigen. …

Die Freiheit des Einzelnen, öffentlich über seinen Glauben zu sprechen, wird dabei zur Gefahr umgedeutet."

Dennis Pfeifer, Politikwissenschaftler und Journalist, ist seit 2023 gemeinsam mit Daniela Städter Leiter der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA.

Pfeifer, D. (2025, Mai 23). Kommentar: Wenn Christen ihren Glauben bekennen, werden Medien nervös. IDEA. Abgerufen am 26. Mai 2025, von idea.de/artikel/wenn-christen-ihren-glauben-bekennen-werden-medien-nervoes

"Wenn eine öffentlich-rechtliche Redaktion gezielt christliche Bekenntnisse mit einem negativen Werturteil versieht und dabei Grundsätze journalistischer Sachlichkeit oder Ausgewogenheit außen vorlässt, wird die Grenze zu einer einseitigen Weltanschauungskommunikation überschritten. [Kontext: ARD Beitrag über religiöse Fußballspieler, Mai 2025] …

Die einseitige Negativzuschreibung christlicher Glaubenspraxis wirkt nicht nur verletzend, sondern auch diskriminierend … als pauschale Problematisierung christlicher Glaubensbezeugungen wie dem Kreuzzeichen, Danksagungen an Gott oder Bekenntnisse zum Glauben im Rahmen sportlicher Betätigung."

Johannes Volkmann, Master of Science, Studium Volkswirtschaft, Politik und Soziologie, CDU-Bundestagsabgeordnete, seit 2024 Mitglied im Bundesvorstand CDU Deutschlands.

Volkmann, J. (2025, Juni 9). Wegen Christendiskriminierung: CDU‑Politiker beschwert sich über ÖRR. Die Tagespost. Abgerufen am 9. Juni 2025, von die-tagespost.de/politik/wegen-christendiskriminierung-cdu-politiker-beschwert-sich-ueber-oerr-art-264231

"Wir nötigen niemandem unseren Glauben auf, aber wir verschweigen ihn auch nicht."

Altbischof Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Huber, Ev. Theologe u. Publizist, 2003-2009 Ratsvorsitzender der EKD, 1994-2009 Bischof der EKBO.

Huber, W. (2007, Februar 5). Wolfgang Huber. DER SPIEGEL, Nr. 6/2007, S. 17. Hamburg.

HSV-Spieler Davie Selke. HSV News. Facebook. (2025, Mai 21)

"prisma: Thilo Mischke, preisgekrönter Journalist mit Faible für intensive Begegnungen, war wieder auf Reisen. Seine beiden abendfüllenden Filme "ProSieben THEMA. Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht?" (Montag, 28. Oktober, 20.15 Uhr) und "ProSieben THEMA. Forrest Trump – Amerika vor der Schicksalswahl" (Montag, 4. November, 20.15 Uhr) fragen danach, warum das radikal Konservative wieder so stark im Kommen ist.

prisma: Sind wir Demokratie und Liberalität überdrüssig, weil das Leben so kompliziert und anstrengend geworden ist? Weil wir Menschen nach einfachen Lösungen lechzen?

Thilo Mischke: Ja, aber nicht nur dort. Der Einfluss fundamentaler Christen wächst auch in Deutschland stetig. Das haben wir in einer großen Recherche über zwei Jahre herausgearbeitet. Es gibt zudem Querverbindungen zwischen Fundamentalen und rechten Akteuren – in Deutschland.

Aber natürlich sind wir für den Christen-Film auch in den USA. Dort kann man sehen, was geschieht, wenn Kirche und Staat nicht richtig voneinander getrennt sind. In den USA kann man sich anschauen, wie die Vision von Menschen aussieht, die Kirche und Staat wieder zusammenführen wollen. …

prisma: Kommen wir noch mal auf Ihren ersten Film über den Erfolg der Freikirchen bei den Jungen. Steht auch dahinter der Wunsch nach einfachen Lösungen?

Mischke: Er spielt auf jeden Fall eine Rolle. Jene Kirchen, die gerade großen Zulauf haben, stehen für extrem konservative Werte, traditionelle Geschlechterbilder und Rollen ein. Ihr größtes Feindbild sind Transpersonen oder uneindeutige Geschlechter. Es ist wie mit der Begeisterung für Trump. Wer verunsichert ist, sucht nach klaren, einfachen Lösungen.

prisma: Insgesamt hat man ja den Eindruck, die christliche Religion ist in Deutschland extrem auf dem Rückzug. Wie passt der Erfolg der Freikirchen dazu?

Mischke: Ich kann ihn verstehen, denn die machen vieles richtig. Wenn man mal in so einer Veranstaltung war – da gibt es viel moderne und mitreißende Musik, eine große emotionale Inszenierung, alle sind sehr zugewandt und freundlich – man fühlt sich aufgehoben. Und das Wichtigste: Man bekommt dort ein ganz einzigartiges Gefühl der Ekstase, ohne dass man dafür Alkohol oder Drogen nehmen muss. In den jungen Freikirchen finden in der Tat große Gemeinschaftserlebnisse statt.

prisma: Sie machen diese Reportagen nun schon seit vielen Jahren. Wird man auf Dauer trauriger, wenn man immer wieder zu den Krisenherden dieser Welt reist?

Mischke: Nein, man wird nur realistischer. Ich glaube, die Welt und vor allem der Mensch waren schon immer so, wie sie sich jetzt präsentieren. Mit dem Unterschied, dass es heute sehr viel mehr Menschen gibt, plus schnellere Veränderungen und Kommunikation. All das sorgt dafür, dass eine gewisse Dynamik Fahrt aufnimmt. Der Mensch an sich ist aber weder besonders gut noch besonders schlecht. Weder früher noch heute. Wir sehen heute nur mehr von beidem. Das Musikfestival nahe des Gazastreifens, das die Hamas im Oktober 2023 angegriffen hat, ist ein sehr plastisches Beispiel dafür.

prisma: Warum?

Mischke: Weil dort eine große Feier für Pazifismus, Menschlichkeit und brutaler Terror an einem Ort zusammenkamen. Eigentlich ein unfassbarer Moment.

prisma: Und das können Sie einfach so hinnehmen – als Journalist?

Mischke: Nein, kalt lassen mich solche Orte oder Recherchen, bei denen ich sehr viel Leid begegne, absolut nicht. Letztes Jahr habe ich eine Therapie begonnen. Die hilft mir sehr. Auch das letzte Buch, dass ich geschrieben habe, hat enorm geholfen. Man muss sich auf jeden Fall gut um sich kümmern. Es klingt trivial, aber ich kann es nur jedem dringend ans Herz legen: Passt gut auf euch selbst auf."

Thilo Mischke, Journalist, Autor und Fernsehmoderator (ProSieben).

Mischke, T., & Leimann, E. (2024, Oktober 29). ProSieben-Reporter im Interview: Thilo Mischke: „Letztes Jahr habe ich eine Therapie begonnen“. Prisma. Abgerufen am 29. Oktober 2024, von prisma.de/news/stars/ProSieben-Reporter-Thilo-Mischke-Letztes-Jahr-habe-ich-eine-Therapie-begonnen,49935060

"Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid,

wenn ihr Liebe untereinander habt."

Jesus Christus (Johannes 13,35)

"Was ist christlicher Fundamentalismus?

Zunächst haben wir es mit einem Abgrenzungsbegriff zu tun. ... Im Falle des christlichen Fundamentalismus bezieht sich dies meist auf Denk- und Glaubensrichtungen, die sich explizit auf die Bibel als Grundlage (Fundament) und wortwörtlich inspiriertes Wort Gottes berufen. ...

Viele Gläubige und Theolog*innen, insbesondere Protestant*innen, gehen mittlerweile unter dem Eindruck des wissenschaftlichen Fortschritts historisch-kritisch vor und versuchen, die Texte im Kontext ihrer Entstehung zu verstehen.

Fundamentalist*innen bevorzugen dagegen einen eher intuitiven Zugang und glauben zudem an die absolute Unfehlbarkeit der biblischen Texte in jeglicher Hinsicht. Obendrein wird die Bibel zur höchsten Instanz über alle sozialen, moralischen und politischen Fragen erhoben.

Glaubensrichtungen, die dem christlichen Fundamentalismus zugerechnet werden, bezeichnen sich selbst oft als "bibeltreu" – sie wollen damit betonen, dass sie die Bibel im Gegensatz zu anderen – in ihren Augen modernen oder liberalen – Christ*innen noch ernst nehmen. ...

Wie sieht christlicher Fundamentalismus heute aus?

Der Begriff wird heute sowohl in der Umgangssprache als auch von Politik, Medien und Kirchenvertreter*innen zum Teil sehr ungenau verwendet und auf alle möglichen christlichen Strömungen bezogen. Meist steht dabei die Absicht im Vordergrund, die jeweiligen Ansichten zu diskreditieren.

Häufig wird dabei nicht zwischen konservativen und fundamentalistischen christlichen Ansichten unterschieden.

Bei konservativen Einstellungen, beispielsweise das Eintreten für traditionelle Familienwerte, das Vertreten einer Form des Kreationismus oder die Ablehnung von Schwangerschaftsabbrüchen und praktizierter Homosexualität, handelt es sich nicht um fundamentalistische Ansichten im engeren Sinne – auch wenn Fundamentalist*innen diesen Einstellungen voraussichtlich zustimmen werden. … Die Grenzen zwischen den Glaubensansätzen sind allerdings auch oft fließend, was eine genaue Definition umso schwieriger macht."

Oliver Marquart, Redakteur, Sonntagsblatt 360 Grad Evangelisch, Evangelischer Presseverband für Bayern e.V., Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

Marquart, O. (2024, November 5). Was ist christlicher Fundamentalismus? In Sonntagsblatt 360 Grad Evangelisch. Evangelischer Presseverband für Bayern e.V., Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern. Abgerufen am 13. November 2024, von sonntagsblatt.de/artikel/glaube/was-ist-christlicher-fundamentalismus

"Kaum jemand in Politik und Gesellschaft weiß, mit christlich-fundamentalistischem Gedankengut wirklich umzugehen … dass … auch immer mehr weltoffene Menschen aus den etablierten Kirchen austreten.

So bleiben auch in den schrumpfenden Gemeinden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zwangsläufig jene zurück, denen der Glaube eine wirklich ernste Angelegenheit ist. Auch hier verschiebt sich das Verhältnis zugunsten reaktionärer Kräfte. …

Von den mittlerweile 1,3 Millionen Evangelikalen, die sich in der Deutschen Evangelischen Allianz sammeln, sitzen laut Angabe der EKD rund die Hälfte in den evangelischen Landeskirchen selbst, während sich der Rest auf Methodisten, Baptisten, Charismatiker, Pfingstgemeinden und andere verteilt. …

Christliche Fundamentalismus, der aus den USA zu uns herüberdringt, war eine Reaktion auf die schlüssige Beweiskraft der darwinistischen Evolutionstheorie, die das Weltbild der evangelikalen Protestanten in Bezug auf den biblischen Schöpfungsmythos tief erschüttert hatte.

Im Zuge dieser Affektreaktion schrieb die protestantisch-fundamentalistische Bewegung fünf Kernpunkte ihres Glaubens fest, die sich heute auch im Selbstverständnis der Deutschen Evangelischen Allianz finden.

Diese sind: die Irrtumslosigkeit der Bibel, die Jungfrauengeburt, das Sühneopfer sowie der Glaube an die Auferstehung und die Wiederkehr Jesu. ...

Der Übergang von einer liberalen Theologie zur Strenggläubigkeit und von einer Strenggläubigkeit zum Fundamentalismus verläuft immer fließend. Ein pauschaler Fingerzeig auf den oder die Fundamentalisten wird der Sache in den seltensten Fällen gerecht.

Will man dem christlichen Fundamentalismus ernsthaft begegnen, ist es immer besser, von fundamentalistischen Ansichten in Bezug auf einzelne Fragen der Lebensführung zu sprechen, diese argumentativ aufzuschließen und immer dann als solche zu verurteilen, wenn zum eigenen Schaden oder zum Schaden anderer an ihnen festgehalten wird.

Damit dies gelingt, brauchen wir eine freie Presse, mutige Politiker und emanzipierte öffentliche Stimmen, die christliche Alltagsfundamentalismen aus dem Tabu holen."

Jan-Christian Petersen, Schriftsteller und Journalist. 2018 Gründer Humanistische Initiative in Schleswig-Holstein

Petersen, J.-C. (2020, Juni 5). Christlicher Fundamentalismus – erkennen und benennen! Humanistischer Pressedienst (hpd.de). Abgerufen am 17. September 2024, von hpd.de/artikel/christlicher-fundamentalismus-erkennen-und-benennen-18114

"Nicht alle Evangelikalen sind Fundamentalisten. Aber alle Fundamentalisten wollen Evangelikale sein."

Andreas Malessa, Theologe, Buchautor, Hörfunkjournalist, TV-Moderator u. Worthaus Referent.

Malessa, A. (2024, Februar 14). Und das soll man glauben? In Warum ich der Bibel trotzdem vertraue (2. Aufl., S. 130). Gütersloher Verlagshaus.

"Evangelikale Gemeinden sorgen insbesondere in den Vereinigten Staaten und in Lateinamerika für Aufsehen. Aber auch in Deutschland ziehen etliche Gemeinden Christen an, die von der etablierten Kirche enttäuscht sind …

Für die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) sind die evangelikalen Glaubensbrüder ein Ärgernis. Viele von ihnen sind, wie Pastor Wenz mit seinem Gospel Forum [Stuttgart], in unabhängigen Freikirchen organisiert. Andere entwickeln innerhalb der evangelischen Landeskirchen ein scharfes Profil, das vom protestantischen Mainstream abweicht.

Fast hilflos müssen die Bischöfe der schrumpfenden Amtskirche beobachten, wie Evangelikale in Sachen Ehe, Sex und Erziehung erfolgreich erzkonservative Werte propagieren. ...

1,3 Millionen Anhänger sind nach eigenen Angaben in einem Dachverband zusammengeschlossen, der sich Deutsche Evangelische Allianz nennt und sich als Zentralorgan der Evangelikalen versteht. Wie ihre Glaubensverwandten in den USA nehmen sie die Bibel wortwörtlich. ...

Trotzdem fällt der EKD die Auseinandersetzung mit den evangelikalen Strömungen oft schwer. Zu unterschiedlich, zu bunt sind die Gruppen am Rand des Protestantismus. Neben vermeintlichen Wunderheilern und Charismatikern nach amerikanischem Vorbild gibt es fromme Pietisten, die sich auf Erweckungsbewegungen des 19. Jahrhunderts, etwa in Baden oder am Niederrhein, berufen. Mennoniten und Baptisten gehören ebenso dazu."

DER SPIEGEL | Mareike Ahrens, Jan Friedmann, Peter Wensierski.

Ahrens, M., Friedmann, J., & Wensierski, P. (2015, Mai 15). Religion: „Böse Geister sind Realitäten“. Evangelikale Gemeinden erleben in Deutschland großen Zulauf. DER SPIEGEL, 21/2015, S. 30–32.

"Man muss sich darüber im Klaren sein, dass der Pentekostalismus [Pfingstbewegung], also die pentekostalischen Bewegungen und die Pfingst-Kirchen, zahlenmäßig die zweitgrößte Realität in der Christenheit nach der römisch-katholischen Kirche sind. Man muss also von einer Pentekostalisierung des Christentums reden oder vielleicht sogar von einer vierten Form des christlichen Lebens: einer katholischen, einer orthodoxen, einer protestantischen und einer pentekostalischen Form."

Kardinal Prof. Dr. Kurt Koch, Schweizer Theologe, Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche, 1995-2010 Bischof von Basel, 1989-1995 Professor für Dogmatik, Ethik und Liturgiewissenschaft an der Universität Luzern.

Koch, K. (2014, September 26). Ein Papst, der Türen und Herzen öffnet. Die Tagespost. Abgerufen 2014, von die-tagespost.de

"Warum handelt es sich bei den Evangelikalen heute um die weltweit zweitgrößte christliche Strömung nach dem Katholizismus?

Niemand hätte sich das vor 50 oder 60 Jahren träumen lassen. ... Die meisten (gerade auch in den Kirchen) waren sich sicher: Zukunft kann nur eine Christenheit haben, die sich für die Moderne öffnet, die das aufgeklärte Wahrheitsbewusstsein der Wissenschaften respektiert und eine politisch-gesellschaftliche Kraft für eine bessere Welt wird.

Welche Zukunft sollten da schon Grüppchen haben, denen Evangelisation und Mission über alles geht, die im Zweifelsfall lieber der Bibel glauben als der historischen Forschung? Wer wird schon Ewiggestrige ernst nehmen, die sich radikal der sexuellen Liberalisierung der 1960er-Jahre verweigern?

Aber entgegen allen Erwartungen ist keine religiöse Gruppe im letzten halben Jahrhundert dynamischer gewachsen als diese. Warum?

Die Evangelikalen waren und sind bunt. Bei aller Vielfalt sollte man aber nicht übersehen, dass es so etwas wie ein Zentrum gibt. In aller Kürze formuliert mit dem Song des Lobpreissängers Mat Redman The Heart ofWorship. Darin heißt es: It’s all about you, Jesus."

Prof. Dr. Thorsten Dietz, Theologe u. Autor, PD Systematische Theologie Philipps-Universität Marburg, seit 2022 Erwachsenenbildung: Fokus Theologie - Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, Zürich. Hauptreferent bei Worthaus, 2005-2022 Lehrauftrag Ev. Hochschule Tabor.

Dietz, T. (2022, April 7). Menschen mit Mission: Eine Landkarte der evangelikalen Welt (1. Auflage, S. 92 f.). SCM R. Brockhaus.

"Während die traditionellen Kirchen Mitglieder verlieren, sind die sogenannten Evangelikalen im Aufwind. Dahinter verbirgt sich ein breites Spektrum verschiedenster Glaubensgemeinschaften wie Pfingstgemeinden, Freikirchen, Gemeinschaften der charismatischen Bewegung oder Gemeinden evangelischer Landeskirchen."

NDR, ARD | Mareike Fuchs u. Sinje Stadtlich.

Fuchs, M., & Stadtlich, S. (2014, August 4). Die Story im Ersten - Mission unter falscher Flagge: Radikale Christen in Deutschland [TV-Dokumentation]. ARD, ausgestrahlt am Montag, 4. August 2014, um 22:40 Uhr.

"Die evangelikale Bewegung, wenn man denn überhaupt von ihr sprechen will, ist vielfältig, bunt und notorisch unterschiedlicher Meinung."

Dr. David Wengenroth, Jurist, Prädikant und IDEA-Redaktionsleiter.

Wengenroth, D. (2024, Oktober 29). Schade um den Aufwand [Film-Kritik]. IDEA. Abgerufen am 29. Oktober 2024 von idea.de/artikel/schade-um-den-aufwand

Dr. Hansjörg Hemminger. In Herder: Autorinnen und Autoren. Abgerufen am 25. Oktober 2024, von herder.de/autoren/h/hansjoerg-hemminger/

[Dr. Hansjörg Hemminger] "Ein Wissenschaftler reist aus einem fernen Land nach Deutschland, um den religiösen Stamm der Evangelikalen zu erforschen. Gleich zu Anfang muss er feststellen, dass der Stamm kein geschlossenes Siedlungsgebiet hat, sondern dass in Deutschland Dutzende von religiösen und unreligiösen Stämmen durcheinander wohnen. Die evangelikalen Clans siedeln zwar vorwiegend im Süden und Westen des Landes, aber auch im Osten gibt es einige Reservate. …

Ihre Religion spielt für die Clans eine große Rolle, die meisten besuchen regelmäßig die religiösen Zeremonien. Die Priester zitieren dabei ständig aus einem Heiligen Buch, auch die übrigen Stammesangehörigen haben das Buch dabei. Sie blättern während der Zeremonie darin; warum sie das tun, ist unklar. Vielleicht misstrauen sie ihren Priestern und prüfen nach, ob diese das Heilige Buch richtig zitieren.

Viele Evangelikale suchen andere Stämme auf, um ihnen von ihrer Religion zu erzählen. Das stört diese meist nicht weiter, aber manchmal gibt es deswegen Ärger. Evangelikale lieben Musik, es wird ständig gesungen und musiziert. Einen einheitlichen Musikstil kann der Wissenschaftler aber nicht finden; jeder Clan scheint andere Vorlieben zu haben. …

So weit läuft das Forschungsprogramm gut, aber dann stößt der Wissenschaftler auf verwirrende Widersprüche. Einige evangelikale Clans sind friedlich und bei anderen Stämmen angesehen, andere liegen ihrer Religion wegen mit der Umwelt im Streit. Die friedlichen Clans sind größer und stabiler als die streitsüchtigen, Letztere spalten sich häufig. Einige Clans haben bedeutende Wissenschaftler in ihren Reihen, andere bekämpfen die Wissenschaft.

Viele Clans sind diskussionsfreudig und die Mitglieder vertreten in Glaubensfragen verschiedene Meinungen. Die Häuptlinge haben bei ihnen nur eine begrenzte Autorität. Bei anderen Clans haben die Häuptlinge viel Macht und die Meinungen sind auffällig gleichartig. Einige Clans geraten während ihrer religiösen Zeremonien in Ekstase, pflegen die Zungenrede und manche fallen in eine rituelle Ohnmacht. Andere Clans lehnen ekstatische Zustände scharf ab und bestehen auf gesammeltem Ernst während der Zeremonie. …

Wie soll man diese vielen Widersprüche als Wissenschaftler erklären? Noch verwirrender für den Forscher ist der Umgang mit dem Heiligen Buch. … Viele Clans sagen, dass die Welt vor 6000 Jahren entstanden sei, so stünde es im Heiligen Buch. Viele andere bestreiten, dass so etwas in dem Buch steht. Der Forscher findet noch viele andere Widersprüche dieser Art. Die einfachste Erklärung dafür ist, dass die Clans verschiedene Heilige Bücher verwenden. Doch das kann der Forscher durch sorgfältige Vergleiche widerlegen, alle Heiligen Bücher stimmen bis auf sprachliche Details miteinander überein.

Er fragt sich, wie unter diesen Umständen die Einheit des Stamms aufrechterhalten wird, trotz der gegensätzlichen Sitten und Gebräuche?"

Dr. Hansjörg Hemminger, Verhaltenswissenschaftler und Autor, bis 2013 Beauftragter für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.

Hemminger, H. (2016, August 29). Evangelikal: von Gotteskindern und Rechthabern. Brunnen Verlag Gießen.

"Welche Geschichten werden über Evangelikale erzählt?

• Die Gefährlichen: Evangelikale sind frauenfeindlich und homophob. Weil sie den Pluralismus der modernen Welt nicht ertragen können, ziehen sie sich in eine Parallelwelt zurück, in der sie ihre Kinder indoktrinieren. Sie fallen leicht auf Verführer und Demagogen herein und stellen daher eine Gefahr für die Demokratie dar.

• Die Intensiv Evangelischen: Evangelikale sind die wahren Jesusnachfolger. Sie lieben Jesus und vertrauen der Bibel; und darum werden sie in der Welt verachtet und verfolgt. Sie gehen den Weg konsequenter Nachfolge, ohne Kompromisse mit dem Zeitgeist.

• Die Ewiggestrigen: Evangelikale nehmen die Bibel wörtlich. Sie lehnen die Evolutionslehre und die modernen Bibel Wissenschaften ab. Sie verweigern sich den modernen Wissenschaften und verachten die moderne Kultur. Böse sind sie nicht, eher herzensgut, aber naiv.

• Die Exoten: Evangelikalismus ist die Religion der der sozialen Aufsteiger. Evangelikale erleben Zeichen und Wunder. Ihr Glaube ist radikal - und darum hat er die Kraft, das Leben von Menschen zu verändern. Der Evangelikalismus ist ein Laboratorium religiöser Entdeckungen und Erfahrungen. …

Wer sich vor Evangelikalen gruseln möchte, wird Belege finden. Ebenso wie diejenigen, die sie bewundern oder verachten wollen. Es wäre eine Illusion, zeigen zu wollen, wie Evangelikale wirklich sind … Evangelikalismus ist bunt. Sehr bunt."

Prof. Dr. Thorsten Dietz, Theologe u. Autor, PD Systematische Theologie Philipps-Universität Marburg, seit 2022 Erwachsenenbildung: Fokus Theologie - Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, Zürich. Hauptreferent bei Worthaus, 2005-2022 Lehrauftrag Ev. Hochschule Tabor.

Dietz, T. (2022, April 7). Menschen mit Mission: Eine Landkarte der evangelikalen Welt (1. Auflage, S. 8 f.). SCM R. Brockhaus.

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Deutscher Evangelischer Kirchentag Stuttgart (2015)

"Deutscher Evangelischer Kirchentag in Stuttgart" by RegierungBW is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

"Bundeskanzlerin Angela Merkel fürchtet nicht den Islam, sondern ein zunehmendes Nachlassen des christlichen Glaubens in Deutschland. Das sagte die Kanzlerin in einem Gespräch mit Vertretern der Deutschen Evangelischen Allianz ...

Zu der Frage des Selbstverständnisses der Evangelikalen sagte Merkel, dass sie die Evangelikalen in Deutschland als besonders „intensiv evangelische Christen“ wahrnehme."

Christliches Medienmagazin pro. (2010, Oktober 27). Merkel: Evangelikale sind "intensiv evangelische Christen". Christliches Medienmagazin pro. Abgerufen am 10. September 2024, von pro-medienmagazin.de/merkel-evangelikale-sind-intensiv-evangelische-christen

"Darf ich zuerst sagen, dass ich mit diesen "Pauschalisierungen" - auf der einen Seite "DIE verfasste Kirche" auf der anderen Seite "DIE Evangelikalen" nur wenig anfangen kann? Ich glaube, das Bild ist auf beiden Seiten viel, viel differenzierter. Die Landeskirchen sind genauso wenig wie die Menschen, die der Allianz nahestehen, monolithische Blöcke. …

Wie sehr wir uns gegenseitig brauchen, werden wir zukünftig noch merken."

Dr. Michael Diener, Theologe und Autor, Dekan, seit 2015 Mitglied im Rat der EKD, 2009-2020 Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, 2012-2016 Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz.

Diener, M. (2012, Januar 18). Landeskirchen und Evangelikale kann man nicht trennen. evangelisch.de. Abgerufen am 10. September 2024, evangelisch.de/inhalte/107484/18-01-2012

"Die Spannungen zwischen Landeskirchen und Evangelikalen sind heute eher zu vernachlässigen, wenn so gar nicht mehr vorhanden.

Dies liegt zum einen daran, dass sich verschiedene Gemeinden innerhalb der Evangelischen Allianz aus der landeskirchlichen Gemeinschaft zurückgezogen haben, d.h. die Mitglieder sind nicht selten samt Prediger aus der Landeskirche ausgetreten."

Landesbischof em. Prof. Dr. Friedrich Weber, 2002-2014 Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig. 2004-2008 Lehrbeauftragter u. Honorarprofessor Kirchengeschichte, Evangelische Theologie und Religionspädagogik, TU Braunschweig.

Weber, F. (2009, März 7). Die Herausforderung konfessionsüberschreitender christlicher Strömungen. Vortrag zur Tagung „30 Jahre ACK Sachsen-Anhalt“ am 7. März 2009 in Magdeburg. Abgerufen am 10. September 2024, von oekumene-ack.de/fileadmin/user_upload/Predigten_Weber/Vortrag_Konfessionsueberschreitende_Stroemungen.pdf, S. 5.

"Zwar kommt es auch ... zu massiven Konflikten zwischen liberalen und evangelikalen Christen innerhalb der Kirchgemeinden. Die meisten konservativen Christen indes sind in den von der Landeskirche unabhängigen Freikirchen «ausgelagert». Fundament des Fundamentalismus ist dort nicht die Institution Kirche, sondern eben die Heilige Schrift."

Michael Meier, Schweizer Journalist.

Meier, M. (2005, Juli 13). Mit aggressiver Kulturkritik gegen die gottlose Welt. Tages-Anzeiger.

"Der Streit um die Bibel ist ein Streit um Jesus.

Die Konservativen halten dabei an der Jungfrauengeburt, am Opfertod, an Auferstehung und Wiederkunft Jesu Christi fest. Für Menschen mit einem schlichten Glauben sind die Deutungen dieser „Heilstatsachen", wie sie die historisch-kritische und existential-interpretierende Theologie versucht, schwer verständlich.

Für sie meint die Bibel, was sie sagt. Das wird zwar den schlicht Gläubigen nur zu oft von Ungläubigen bestritten. Daran gewöhnen sich die Kirchentreuen. Sie nehmen von dieser Seite Kritik als eine natürliche Erscheinung hin.

Wenn aber der auf „Heilstatsachen" gründende Glaube auch von Theologen in Frage gestellt wird, weiß man nicht mehr, woran man ist.

Das kritische Rückfragen nach dem "Eigentlichen" der biblischen Botschaft wird nicht verstanden, schon weil ein abstrahierender Denkprozess nicht nachvollziehbar ist. Sie haben davor Angst und wehren sich darum heftig gegen alles, was sie in ihrem bisherigen Christenleben unsicher macht. ...

Es ist verwunderlich, dass man sich bisher die Unvermeidbarkeit des Konflikts zwischen der herrschenden Theologie und der Gemeindefrömmigkeit kaum klargemacht hat."

Pfarrer Rudolf Lindner, Evangelischer Theologe.

Lindner, R. (1971, März 15). Streit in der Kirche: Über Gegensätze zwischen konservativen und progressiven Kräften in der evangelischen Kirche, Information Nr. 45. Stuttgart: Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, S. 5.

Dr. Michael Diener, GemeindeFerienFestival SPRING (10. April 2012)

"SPRING 2012 Tag 6, 4507-2.jpg" by GemeindeFerienFestival SPRING licensed CC BY-SA 2.0.

[Dr. Michael Diener] "Unsere Gesellschaft ist im Umbruch und die christlichen Kirchen auch. Total. Wir erleben Veränderungen, die so einschneidend und markant sind wie vielleicht seit der Aufklärung und dem Beginn der Industrialisierung nicht mehr. …

Die evangelikale Bewegung steht an einem Scheideweg, auch in unserem Land, und wer möchte, dass das Gute dieses Glaubensprofils in unserer Zeit und Gesellschaft fruchtbar wird, sollte mit dazu beitragen, dass Sackgassen vermieden und neue Wege gesucht werden. …

Ich bin überzeugt davon, dass die pietistische und evangelikale Bewegung nur dann aus diesen heutigen Sackgassen herauskommt, wenn sich hermeneutisch, im Ansatz des Bibelverständnisses, etwas ändert und deshalb glaubwürdige Pluralität gerade auch in ethischen und gesellschaftspolitischen Fragen einkehrt. ...

Es ist religionssoziologisch belegt, dass es in jeder Religion und Glaubensrichtung fundamentalistische und bekenntniskonservative Gruppierungen gibt – das wird sich nie ändern. …

Sie stehen weder für den Pietismus noch für die evangelikale Welt und dürfen gern alle anders Geprägten als „abgefallen“ oder „irrend“ bezeichnen – das ändert nichts an der durchschaubaren Begrenztheit ihres Anliegens und ihres Ansatzes. …

Es könnte sein, dass die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Sarah Palin in einer Sache recht hatte. Sie sagte gern, dass man ein Schwein mit Lippenstift schminken kann, doch es bleibt immer noch ein Schwein. Vielleicht war der Evangelikalismus – in seinem Kern, seinem unveränderlichen Kraftzentrum – nie mehr als Fundamentalismus mit geschminkten Lippen. ...

Die pietistische und evangelikale Bewegung wird, um ihres Fundamentes und ihres Auftrages willen, in dieser Zeit neu zeigen müssen, dass sie nicht nur „geschminkter Fundamentalismus“ ist. …

Aus meiner Sicht und vielfältigen Erfahrung sind biblizistische und fundamentalistische Ansätze als hermeneutische Modelle ungeeignet zu einer sachgemäßen und ebenso zeitgemäßen Auslegung der Heiligen Schrift. …

Biblizismus und Fundamentalismus müssen natürlich skeptisch sein, was die Rolle der Kultur und Zeit angeht, denn durch das biblische Wort ist vermeintlich ja alles Wesentliche – für jede Zeit – gesagt.

Das ist aus meiner Sicht auch der tiefere Grund, warum „Modernitätsschübe“ sich im pietistischen und evangelikalen Raum immer nur mit Verzögerung und unter großem Wehklagen durchsetzen. …

Ich möchte nicht mehr verantwortlich sein für Bewegungen, in denen eine von einigen vertretene fundamentalistische oder biblizistische Lesart der Heiligen Schrift oder eine geringe Gewichtung der Bedeutung kultureller Entwicklungen für ethische Entscheidungen zu den immer gleichen Diskussionen führt.

Und bei denen jedes Mal Menschen auf der Strecke bleiben. Das kann ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Da bin ich wortwörtlich herausgewachsen. Nicht über all das Gute in diesem Glaubensprofil an sich, aber über eine bestimmte Art und Weise, die Bibel zu lesen und deshalb die Welt so völlig anders zu betrachten, als ich das heute tue.

Ich schildere diese inneren Entwicklungen, die ich bisher nur ansatzweise öffentlich gemacht habe, deshalb in diesem Kapitel, weil es Ihr schwulen und lesbischen Menschen wart, die Ihr mit Eurer schonungslosen Offenheit, Eurer Geduld mit mir, Euren Gebeten diesen Weg für mich eröffnet habt.

Und so fand ich einen Weg – ganz klar, weil ich ihn gesucht habe. Ich WOLLTE meine ablehnende Haltung gegenüber queeren Menschen aufgeben, weil ich felsenfest davon überzeugt war und bin, dass Gott das Elend, das Leid, die Not, die „wir Frommen“ diesen Menschen zugefügt haben, nicht will. ….

Es geht nicht um mich und es ist wahrlich kein Ruhmesblatt, dass ich so lange für diese Entwicklung gebraucht habe. Es geht um LSBTIQ-Menschen und um ihre Situation in der pietistischen und evangelikalen Bewegung.

Ja, die meisten haben längst mit dem Herzen und den Füßen abgestimmt und sind nun in anderen Gemeinden und Kirchen beheimatet. Aber es gibt immer noch auch mir bekannte, etwa homosexuelle Ehren- und Hauptamtliche in der Gemeinschaftsbewegung, die weiterhin aushalten, trotz manchmal schwierigster diskriminierender Erfahrungen. … Bis sich das in allen Gemeinden, Verbänden, Werken durchsetzt, wird noch Zeit vergehen. …

Es wird die Aufgabe der nachfolgenden Generationen sein, die ich hiermit besonders und direkt anspreche, diesen Weg der Öffnung weiter voranzutreiben. Für viele kommt das zu spät, auch für viele queere Menschen in der pietistischen und evangelikalen Bewegung, aber wenn man die heftigen Kämpfe in anderen Glaubensgemeinschaften wie der anglikanischen, der katholischen, der methodistischen Kirche sieht, weiß man, wie heiß umstritten derlei Fragen immer noch sind."

Dr. Michael Diener, Theologe und Autor, Dekan, seit 2015 Mitglied im Rat der EKD, 2009-2020 Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, 2012-2016 Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz.

Diener, M. (2021, September 3). Raus aus der Sackgasse! Wie die pietistische und evangelikale Bewegung neu an Glaubwürdigkeit gewinnt. Aßlar: adeo Verlag.

Regenbogenkirche

"Der "Lackmustest" für christlichen Fundamentalismus ist laut Söderblom die Weise, wie Christinnen oder Christen mit nichtnormativer Sexualität umgehen.

Wer als Christin mit einer anderen Frau zusammenlebt, wird mit Sicherheit immer wieder auf fundamentalistische Einwände stoßen. "Da muss man Gesicht zeigen", sagt Kerstin Söderblom."

Pfarrer Frank Muchlinsky, seit 2012 Redakteur bei evangelisch.de.

Muchlinsky, F. (2017, Mai 26). Wir sind die Frommen! Strategien gegen religiösen Fundamentalismus. evangelisch.de. Abgerufen am 2024, August 20, von evangelisch.de/inhalte/143979/26-05-2017/feministinnen-suchen-strategien-gegen-fundamentalismus

"Ich bin davon überzeugt, dass der Umgang mit queeren Menschen und anderen Personen aus Minderheitengruppen ein Lackmustest ist für die Frage, wie Kirchen und Religionsgemeinschaften mit Menschen umgehen, die aus welchen Gründen auch immer anders sind, und ob gleichberechtigte Teilhabe von ganz unterschiedlichen Menschen in kirchlichen Kontexten gelingt."

Pfarrerin Dr. Kerstin Söderblom, Theologin und Autorin, seit 2020 Hochschulpfarrerin an der Evangelischen Studierendengemeinde ESG in Mainz, 2008-2011 Lehrbeauftragte an der Goethe Universität in Frankfurt.

Söderblom, K. (2024, Januar 29). Queersensible Seelsorge. In Gott ist … was? Herausforderungen und Chancen Queerer Theologie. Referat auf der Jahrestagung des Theologinnenkonvents vom 28. bis 31. Januar 2024 im Kloster Selbitz. Theologinnenkonvent. Abgerufen am 2024, August 20, von theologinnenkonvent.de/pdf/JT-2024/Soederblom_Queersensible-Seelsorge.pdf, S. 12.

"Kerstin Söderblom ist Unipfarrerin und in der evangelischen Kirche ein Star."

Jan Feddersen, seit 1996 Redakteur bei der taz u. Autor.

Feddersen, J. (2023, Juni 9). Lesbische Theologin zum Kirchentag: „Ich bin eine Grenzgängerin“. taz. Abgerufen am 9. Oktober 2024, von taz.de/Lesbische-Theologin-zum-Kirchentag/!5937220/

Pfarrerin Dr. Kerstin Söderblom (2023)

"Seit über 20 Jahren bin ich Pfarrerin und Seelsorgerin und habe seitdem mit vielen queeren Gläubigen zu tun, die im Laufe ihres Lebens wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität beleidigt, ausgegrenzt und verflucht wurden. Diese Form der spirituellen Gewalt hat zahlreiche Menschen traumatisiert und unendliches Leid über sie gebracht. Queersensible Seelsorge kann solche tiefen Verletzungen nur bedingt ausgleichen.

Wenn solche Formen der Gewalt und Diskriminierung als Ausdruck der Religionsfreiheit bezeichnet werden, ist das ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Mit der Bibel in der Hand zu diskriminieren, ist keine Meinungsfreiheit und auch keine Religionsfreiheit, sondern bleibt menschenverachtende Diskriminierung."

Pfarrerin Dr. Kerstin Söderblom, Theologin und Autorin, seit 2020 Hochschulpfarrerin an der Evangelischen Studierendengemeinde ESG in Mainz, 2008-2011 Lehrbeauftragte an der Goethe Universität in Frankfurt.

Söderblom, K. (2022, Mai 25). Hassprediger. In Der Taufbegleiter | evangelisch.de, Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik der Evangelischen Kirche in Deutschland. Abgerufen am 15. November 2024, von taufbegleiter.evangelisch.de/blogs/kreuz-queer/201447/25-05-2022#

"Obwohl es diese landeskirchliche Offenheit gibt, gibt es immer noch sehr viele, eher konservative oder frommere Kreise. Man darf das nie verallgemeinern; es gibt auch fromme, sehr progressive Christinnen ... aber insgesamt kann man verkürzt sagen, dass es eben immer noch viele, bibeltreue und sehr konservative Christinnen gibt, die sagen: Ja, aber in der Bibel steht das doch, das ist nicht gottgewollt ...

Und diese Art von Sätzen, die werden mit der Bibel in der Hand und mit so viel Verve und Massivität geführt, dass das unglaublich verletzend ist. Ich habe das ja gesagt, dieser Minderheitenstress, der eben auch für viele spirituelle Gewalt bedeutet, die bei mir zum Beispiel und vielen anderen in der Seelsorge und Beratung landen. Das ist ein Trauma fürs Leben. ...

Fanatische, fundamentalistische, religiöse Menschen, egal welcher Religion … die sich eben absolut setzen: Nur ihre Meinung ist diejenige, die zählt. So können wir nicht ins Gespräch kommen."

[Transkript YouTube-Video: Es gilt das gesprochene Wort.]

Pfarrerin Dr. theol. Kerstin Söderblom

Söderblom, K. (2022, Juni 3). Christlich & Queer [Video]. YouTube. Abgerufen am 14. November 2024, von youtube.com/watch?v=26RS4gL3pLI, ab Minute 37:45.

"Vorsicht vor fundamentalistischen (Frei-)Kirchen! Wir wollen, dass Glaube stärkt und nicht unterdrückt. Daher möchten wir, Daniela und die EKIBA [Evangelische Landeskirche in Baden], gemeinsam über seine extremen Formen aufklären. ...

Der christliche Fundamentalismus ist eine Form des religiösen Extremismus. Viele fundamentalistische (Frei-)Kirchen rühmen sich dessen, weil sie angeblich besonders „bibeltreu“ seien. Sie inszenieren sich als die „wahrhaft Gläubigen“ und erheben auf ihre Art der Bibelauslegung einen Absolutheitsanspruch.

Wenn man einmal in den Sog des Fundamentalismus geraten ist und das Weltbild davon bestimmt wird, ist es sehr schwierig, wieder herauszukommen. Denn man wächst nicht nur mit dem Verständnis der Unfehlbarkeit des Fundamentalismus (und einer oftmals einhergehenden Überheblichkeit) auf, sondern auch mit einem starken Schwarz-Weiß-Denken: Alle noch so komplexen Problemen der Welt würden gelöst werden, wenn die Menschen „endlich Gott folgen“.

Die Bibel wird hierbei als unfehlbare Autorität sowie für die fundamentalistische Agenda missbraucht. Fundamentalistische (Frei-)Kirchen greifen zudem oft in die Intim-/Privatsphäre ihrer Mitglieder ein und beeinflussen bspw. Sexualität und Finanzen.

Ein wichtiges Ziel für fundamentalistische Gläubige ist es, andere Menschen zu missionieren und ebenfalls zu fundamentalistischen Gläubigen zu machen – denn dies sei die einzig richtige Form des Christentums.

Und was den Fundamentalismus besonders tückisch macht: Der Mensch wird durch einen starken Fokus auf die eigene Sündhaftigkeit abgewertet und gefügig gemacht, Frauen werden in diesem Glaubenssystem diskriminiert und patriarchale Strukturen biblisch legitimiert."

Evangelische Landeskirche in Baden | Daniela-Marlin Jakobi. (2024, September 30). POV: Deine Freundin geht jetzt in eine fundamentalistische Freikirche. [Instagram-Beitrag]. Überallkirche | Instagram-Account der Evangelischen Landeskirche in Baden. Abgerufen am 7. Oktober 2024, von instagram.com/reel/DAi92sPtpDi/

Pfarrerin Stefanie Radtke und Pfarrerin Ellen Radtke (2022)

Anders Amen [Minute 0:59] "Immer und immer wieder wird unser Kanal dafür benutzt, um sich hinzustellen und zu sagen, wie offen und progressiv die evangelische Kirche doch ist. Das hat aber nur dann so etwas wie einen wahren Kern, wenn man gleichzeitig sagt, dass es in unserer evangelischen Kirche eine ganz andere Gegenbewegung gibt. Und ich bin nicht bereit dafür, dass unser Kanal als Feigenblatt hergehalten wird, um dann eben die andere Seite genauso gelten zu lassen. Das möchte ich nicht …

[1:30] Es geht um die Stadt Bremen, es geht um eine einzelne Gemeinde, und es geht um einen Pastor namens Olaf Latzel. Dieser Pastor hat in seiner Gemeinde ein Eheseminar angeboten, in dem er davon geredet hat, dass die traditionelle Ehe zerstört wird, dass die Homo-Lobby alles tut, um die Gesellschaft zu zerstören. …

[11:55] Ich wünsche mir auf jeden Fall auch Konsequenzen. Ich finde, dass nicht einfach ein Pastor sich hinstellen kann und einfach so ein Zeug behauptet, was Menschen nachweislich, in Statistiken nachweislich, Schaden zufügt …

[12:11] Wenn wir gesagt haben, wofür wir eintreten und wo wir stehen, dann wurde gesagt, wir müssen auch die andere Seite zu Wort kommen lassen. Wenn sich mal wieder jemand an uns gewandt hat, der in seiner Kirche ausgestoßen worden ist, dann hieß es: Nein, wir sind evangelisch, wir sind bunt und tolerant. Bei uns haben alle Meinungen ein Dach. Wir müssen auch die konservativen Meinungen hier stehen lassen.

Und da ist für mich mittlerweile mit dem Fall Latzel ganz klar geworden: Das ist keine Meinung. Also, wenn sich nochmal jemand vor mich hinstellt und sagt, dass Homophobie eine Meinung ist, so, dann möchte ich dem am liebsten wirklich ins Gesicht klatschen. Und ich bin eigentlich ein ganz friedliebender Mensch …

[13:46] Hass ist keine Meinung und ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss. Und ich finde, auch an alle kirchenleitenden Personen gerichtet: Es geht hier nicht darum, dass wir verschiedene Meinungen zulassen oder dass wir noch ein Podium veranstalten, wo wir Menschen, die Hass verbreiten, einen Raum geben, sich darzustellen. Darum geht es nicht mehr. Es geht darum, dass Menschen in unserer Kirche keinen gesicherten Raum haben und dass kirchenleitende Personen das zulassen – mit der angeblichen Meinungsfreiheit.

Und da finde ich, haben wir als Kirche eine andere Aufgabe als der Staat, der erst beurteilen muss, ob etwas Volksverhetzung ist oder nicht. Wir als Kirche dürfen Homophobie nicht zulassen, weil Homophobie tötet.

[15:32] Es gibt Homophobie in der Kirche. Starke Homophobie …

[16:23] Ich möchte dienstrechtliche Maßnahmen und im Zweifelsfall darf jemand, der solche Positionen vertritt, auf gar keinen Fall mehr in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sein, weil das wirklich gefährlich ist.

[16:51] Liebe Kirchenleitungen, das ist ein Riesenproblem bei uns. Ja, so packt das an und auf gar keinen Fall benutzt ihr unseren Kanal als Feigenblatt dafür, dass es uns auch gibt und deswegen die evangelische Kirche so offen ist."

[Transkript YouTube-Video: Es gilt das gesprochene Wort.]

Pfarrerin Ellen Radtke und Pfarrerin Stefanie Radtke. Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Michaelis, Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover.

„Anders Amen“ ist ein Teil von yeet, dem evangelischen Content-Netzwerk (yeet.de), Evangelisch.de, Evangelische Kirche in Deutschland (EKD).

Radtke, E., & Radtke, S. (2022, Mai 25). Kirche hat ein Problem: Homofeindlichkeit! Talk #32. In Anders Amen, An der Bar || Talk [Video]. Abgerufen am 13. Januar 2025 von youtube.com/watch?v=mWgJlr24Mzg

"Das Gerichtsverfahren gegen Pastor Olaf Latzel wegen Volksverhetzung ist endgültig eingestellt. Der 56-Jährige hat 5.000 Euro an ein Bremer Zentrum für queeres Leben gezahlt. …

Mit der Einstellung des juristischen Verfahrens ist der Fall für die Bremische Evangelische Kirche nicht erledigt: Sie will wegen Latzels Äußerungen in einem Disziplinarverfahren gegen den Pastor ermitteln. Dieses Verfahren könnte Folgen wie ein gekürztes Gehalt, ein Predigtverbot oder einen Ausschluss aus der Kirche haben."

NDR. (2024, September 20). Verfahren gegen Pastor wegen Volksverhetzung ist eingestellt. NDR – Norddeutscher Rundfunk. Abgerufen am 14. Januar 2025, von ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/Verfahren-gegen-Pastor-wegen-Volksverhetzung-ist-eingestellt,latzel122.html

"Die St.-Martini-Gemeinde in Bremen hat gegenüber der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) das „Ruhenlassen der Rechte und Pflichten“ erklärt. … Hintergrund: Die geltende Bremer Kirchenverfassung sieht diese Möglichkeit vor. Die Gemeinde löst sich dadurch von den Ordnungen und Einrichtungen der BEK, ohne die Landeskirche formal zu verlassen. …

Der Grund für den Schritt der Martini-Gemeinde ist der Streit über die neue Kirchenverfassung der BEK. Der Kirchentag (Kirchenparlament) hatte sie im Frühjahr beschlossen. Sie soll am 1. Januar 2025 in Kraft treten und die bisher geltende Verfassung aus dem Jahr 1920 ablösen. Kritikern zufolge beschneidet sie die Glaubens-, Gewissens- und Lehrfreiheit der Gemeinden, die von der geltenden Verfassung garantiert wird. … Pastor der Bremer St.-Martini-Gemeinde ist Olaf Latzel."

Evangelische Nachrichtenagentur IDEA. (2024, November 25). Bremen: Martini-Gemeinde erklärt „Ruhenlassen der Rechte und Pflichten“. IDEA. Abgerufen am 14. Januar 2025, von idea.de/artikel/bremen-martini-gemeinde-erklaert-ruhenlassen-der-rechte-und-pflichten

Pfarrerin Theresa Brückner, yeet.evangelisch.de/theresa-brueckner (23.04.2024)

"Ich bin Christin und Pfarrerin und möchte betonen: Glaube und Kirche können und sollten ganz anders sein – menschlich, liebevoll und im Einsatz gegen jede Form von Menschenverachtung. ... Der Glaube darf nicht dazu missbraucht werden, andere klein zu machen, zu diskriminieren oder mit Bibelstellen zu verurteilen."

Pfarrerin Theresa Brückner, seit 2019 Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg, Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

Brückner, T. (2024, Oktober 29). Instagram-Kommentar in Fegefeuer [Instagram-Post: Thilo Mischke u. ProSieben]. Instagram-Account: theresaliebt von Pfarrerin Theresa Brückner. Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Abgerufen am 4. November 2024 von instagram.com/p/DBrdHwyMP4k/

"Wer mit der Bibel in der Hand Menschen nicht nur abwertet ... sondern sie von der Kanzel herab verdammt ... missbraucht seine geistliche Autorität und macht sich eines Hassverbrechen schuldig.

Solche Menschen beschmutzen religiöse Sprache und heilige Schriften, um ihre Vorurteile und Stereotypen zu legitimieren. Das ist kein Kavaliersdelikt! Das ist eine kriminelle Handlung. Eine Hasspredigt ist eine Hasspredigt ist eine Hasspredigt!

Seit über hundert Jahren sind sich Theolog:innen und Bibelwissenschaftler:innen weitgehend einig, dass biblische Texte nicht ohne Einordnung in den sozialgeschichtlichen, kulturellen und religionsgeschichtlichen Kontext interpretiert und verstanden werden können.

Der Begriff Homosexualität kommt in den biblischen Schriften beispielsweise überhaupt nicht vor. Lesbische und schwule Liebesbeziehungen waren in den Jahrhunderten vor Christus und auch im ersten Jahrhundert nach Christus völlig unbekannt.

Wer hier einzelne biblische Verse wortwörtlich zitiert, um daraus Handlungsanweisungen für das 21. Jahrhundert abzuleiten, hat von verantwortlicher Bibelinterpretation nichts verstanden."

Pfarrerin Dr. Kerstin Söderblom, Theologin und Autorin, seit 2020 Hochschulpfarrerin an der Evangelischen Studierendengemeinde ESG in Mainz, 2008-2011 Lehrbeauftragte an der Goethe Universität in Frankfurt.

Söderblom, K. (2022, Mai 25). Hassprediger. In Der Taufbegleiter | evangelisch.de, Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik der Evangelischen Kirche in Deutschland. Abgerufen am 15. November 2024, von taufbegleiter.evangelisch.de/blogs/kreuz-queer/201447/25-05-2022#

"Manchmal müssen die Dinge eben beim Namen genannt werden. Klar und deutlich. Wenn im Namen von Religion Hass geschürt oder Gewalt verherrlicht wird, dann ist es Aufgabe von Christinnen und Christen Salz zu sein, Zivilcourage zu zeigen und dagegen aufzustehen. Unrecht gegenüber Anderslebenden und Andersgläubigen muss benannt und verurteilt werden. Das Feld darf nicht pseudo religiösen Extremisten und Fundamentalisten überlassen werden. Hier gilt es Kritik zu üben."

Pfarrerin Dr. theol. Kerstin Söderblom

Söderblom, K. (2016, August 2). Salz. In Blog, Gedanken, Monatsspruch. Abgerufen am 15. November 2024, von kerstin-soederblom.de/salz/

"Ich glaube, die meisten Menschen würden sagen, die schlimmsten Menschen, vor allem im Internet, sind Christinnen, die ein Kreuz im Profil haben oder Bibelvers oder sowas. Das sind die Leute, die die schlimmsten Hasskommentare schreiben und das größte Maul haben. Das sind Christinnen, und gerade so vom konservativen Schlag. Also Leute, ihr braucht echt einen Reality-Check. … [Minute 11:58 bis 12:15]

Ich persönlich sehe es heutzutage auch so, dass ein Glaube eh etwas Relatives ist. Also ich muss jetzt mich nicht aktiv für Glaube entscheiden oder nicht Glaube entscheiden. Gott lebt in allen Menschen, und das ist so. Und egal, ob mein Partner sich als Christ, als Muslim, als Atheist oder was auch immer bezeichnet – Gott liebt trotzdem. Jeder Mensch hat einen göttlichen Funken in sich. Also es ist komplett egal, als was sich die Person labelt oder an was sie aktiv bewusst glaubt oder nicht glaubt. Das spielt für mich heutzutage gar keine Rolle mehr." [Minute 12:24 bis 12:56]

[Transkript YouTube-Video: Es gilt das gesprochene Wort.]

Daniela-Marlin Jakobi, Journalistin und Content Creatorin, seit 2023 Mitarbeit bei yeet, dem evangelischen Contentnetzwerk [Evangelische Kirche in Deutschland | yeet.evangelisch.de]

Jakobi, D.-M. (2025, Juni 16). Wie „frei“ ist die Freikirche ICF wirklich? | Christin & Aussteigerin reagiert auf @DieFrage [Video]. YouTube. Abgerufen am 9. Juli 2025, von youtube.com/watch?v=18xA3S_Yykk&t

IDEA: "Sie haben sich einen gewissen Ruf erarbeitet. Die „tageszeitung“ nannte Sie einen „queerfeindlichen Hassprediger“, die „Hannoversche Allgemeine“ „Pastor Lieblos“ und die Bremer Fernsehsendung „buten und binnen“ bezeichnete Sie als „evangelikalen Pastor mit bekannt wenig ausgeprägter Affektkontrolle“."

Latzel: "Es steht jedem frei, mich und meinen Dienst zu beurteilen. Entscheidend ist für mich, was eines Tages mein Herr und Heiland Jesus Christus über meinen Dienst sagt.

Da werde ich nicht bestehen können. Ich werde vor ihm stehen, und er wird mir sagen: „Du bist faul gewesen, du bist lieblos gewesen, du bist schuldig geworden.“ Und ich werde ... immer nur sagen können: „Ja, das stimmt.“

Aber Gott sei Dank hat Jesus mit seinem Blut für meine Schuld und Sünde bezahlt.

Ich versuche, zur Ehre Jesu Christi zu leben, aber ich will überhaupt nicht abstreiten, dass Dinge in meinem Leben nicht richtig sind. Ich bin und bleibe Sünder. Und wenn ich Fehler gemacht und Leute verletzt haben sollte, tut mir das aufrichtig leid. …

Aber ich weiß auch, dass die bibeltreue Verkündigung des Evangeliums unvermeidlich Kritik hervorruft. … Bibeltreue Verkündigung führt zu Widerstand in der Gesellschaft – und zum Teil auch in der Kirche. …

Die Bibel verurteilt nun mal praktizierte Homosexualität. Das ist auch eine Frage an unsere Gesellschaft: Darf biblische Wahrheit noch ausgesprochen werden?"

IDEA: "Werden Sie künftig Bibelstellen meiden, die Homosexualität zum Thema haben?"

Latzel: "Das kann ich nicht. Die Bibel sagt: Wir sollen dem Wort Gottes nichts dazutun und nichts davon wegnehmen (5. Mose 4,2)." …

IDEA: "Was haben Sie aus den letzten Jahren gelernt?" …

Latzel: "Wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, darf ich mich bei ihm bergen. Jesus ist da … Jesus ist alles.